Oleh : Nia Samsihono

Tahun 2025 menjadi penanda seabad kelahiran Pramoedya Ananta Toer, salah satu sastrawan terbesar yang pernah dimiliki Indonesia. Lahir pada 6 Februari 1925 di Blora, Jawa Tengah, Pram—begitu ia akrab disapa—tidak hanya dikenal sebagai seorang penulis, tetapi juga seorang pejuang gagasan yang tanpa lelah memperjuangkan keadilan, kemanusiaan, dan kebebasan melalui karya-karyanya.

Pramoedya sering diasosiasikan dengan kelompok kiri, terutama karena keterlibatannya dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), sebuah organisasi kebudayaan yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Di buku Prahara Budaya yang disusun oleh D.S. Moeljanto dan Taufiq Ismail dan diterbitkan oleh Mizan tahun 1995 diungkapkan bahwa pidato Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1959 Manipol Usdek membuat pertentangan antara kaum kiri atau Manipolis Sejati dan Anti-Manipol semakin meruncing. Pramoedya Ananta Toer berada di kelompok kaum kiri.

Dalam konteks ini, Pram memandang bahwa seni dan sastra harus memiliki fungsi sosial yang jelas: membela rakyat tertindas dan menjadi alat untuk mengubah tatanan masyarakat. Baginya, sastra bukanlah sekadar ekspresi estetika, melainkan juga sebuah senjata perjuangan. Klimaks atau antiklimaks prahara budaya adalah pemberontakan G-30-S/PKI 1965 yang gagal. Label “komunis” yang sering dilekatkan kepada Pramoedya Ananta Toer sebenarnya tidak sepenuhnya mencerminkan posisi ideologis Pram. Ia bukanlah seorang penganut dogma, melainkan seorang pemikir bebas yang terus mengkritisi ketimpangan sosial dan ketidakadilan.

Sebagai seorang Pancasilais sejati, Pram mendambakan Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan berdiri di atas prinsip keadilan sosial. Ia percaya pada visi revolusioner untuk membangun masyarakat yang lebih manusiawi, tetapi tidak berarti ia menutup mata terhadap kebrutalan yang mungkin terjadi atas nama ideologi. Hanya saja, pandangan tentang “komunis” pada diri Pramoedya Ananta Toer tetap melekat. Menurut Taufiq Ismail pada buku Prahara Budaya (1995), Pram sangat memuja Lenin sebagai pelaksana utama ide Marx-Engels. Ia pernah mengatakan bahwa Lenin telah menciptakan surga dunia bagi 210 juta juwa atau 7,5% dari seluruh umat manusia di atas wilayah bumi. Ia mengatakan “segala berasal dari rakyat maka pun segala harus kembali ke rakyat” (Bintang Timur, 1960).

Sastrawan dan Kontroversi

Hidup Pram tidak pernah lepas dari kontroversi. Sebagai seorang yang vokal menyuarakan pemikirannya, ia kerap dianggap sebagai ancaman oleh rezim yang berkuasa. Tahun 1965, Pramoedya ditahan tanpa pengadilan selama 14 tahun di Pulau Buru. Ia juga dilarang menulis. Namun, kreativitasnya tidak pernah padam. Meski karyanya pernah dilarang untuk beredar di Indonesia, Pramoedya mendapatkan pengakuan dunia. Ia menerima berbagai penghargaan internasional, seperti Ramon Magsaysay Award (1995) dan beberapa kali menjadi kandidat peraih Nobel Sastra.

Karya-karyanya menggali dan merangkai kisah Indonesia dari perspektif yang kerap kali diabaikan. Lewat tetralogi legendarisnya, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca, ia tidak hanya menghadirkan epik perjalanan bangsa menuju kemerdekaan tetapi juga memperkenalkan sosok-sosok seperti Minke, seorang pemuda pribumi yang menantang arus kolonialisme dan feodalisme.

Dalam narasi-narasi epiknya, ia menghadirkan karakter-karakter yang hidup dan kompleks, yang melambangkan semangat perubahan sekaligus dilema-dilema moral yang menyertai revolusi. Pram juga kritis terhadap apa yang disebutnya “feodalisme baru” yang muncul pasca-kemerdekaan. Ia melihat bahwa elit politik sering kali mengkhianati cita-cita revolusi, menggantikan kolonialisme asing dengan penindasan domestik. Melalui karya-karyanya, Pram menantang status quo dan membuka ruang diskusi bagi generasi berikutnya.

Selain hal itu, Pramoedya tak hanya berbicara soal sejarah. Ia juga mengangkat isu kemanusiaan, kesenjangan sosial, dan ketidakadilan dalam berbagai karyanya. Tidak hanya tentang ketidakadilan kehidupan kaum laki-laki, tetapi juga kaum perempuan. Misalnya, novel Gadis Pantai yang menggambarkan penderitaan perempuan di tengah budaya patriarki.

Sastra dan Politik: Harmoni atau Pertentangan?

Bagi Pramoedya, politik dan sastra adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ia percaya bahwa seorang sastrawan tidak bisa netral di tengah ketidakadilan. Dalam tulisannya, ia sering mengeksplorasi hubungan antara kekuasaan, budaya, dan identitas, menciptakan jalinan narasi yang menggugah kesadaran pembacanya. Namun, posisi ini juga membuatnya rentan terhadap represi, terutama di era Orde Baru, ketika ia dipenjara tanpa pengadilan selama bertahun-tahun di Pulau Buru. Di sana, meskipun kehilangan kebebasan, ia tetap menulis, membuktikan bahwa pena bisa lebih tajam dari pedang.

Pram adalah simbol keberanian intelektual yang menolak tunduk pada tekanan politik. Ia adalah seorang Pancasilais yang revolusioner, seorang nasionalis yang humanis. Warisannya tidak hanya terletak pada karya-karyanya yang mendunia, tetapi juga pada keberaniannya untuk berdiri tegak di tengah badai. Melalui sastra, ia mengajarkan bahwa perjuangan tidak pernah sia-sia, selama masih ada harapan, keberanian, dan keyakinan akan masa depan yang lebih baik.

Dalam sejarah Indonesia, Pramoedya adalah bukti hidup bahwa sastra bisa menjadi alat perubahan, dan seorang penulis bisa menjadi revolusioner sejati tanpa kehilangan kemanusiaannya.

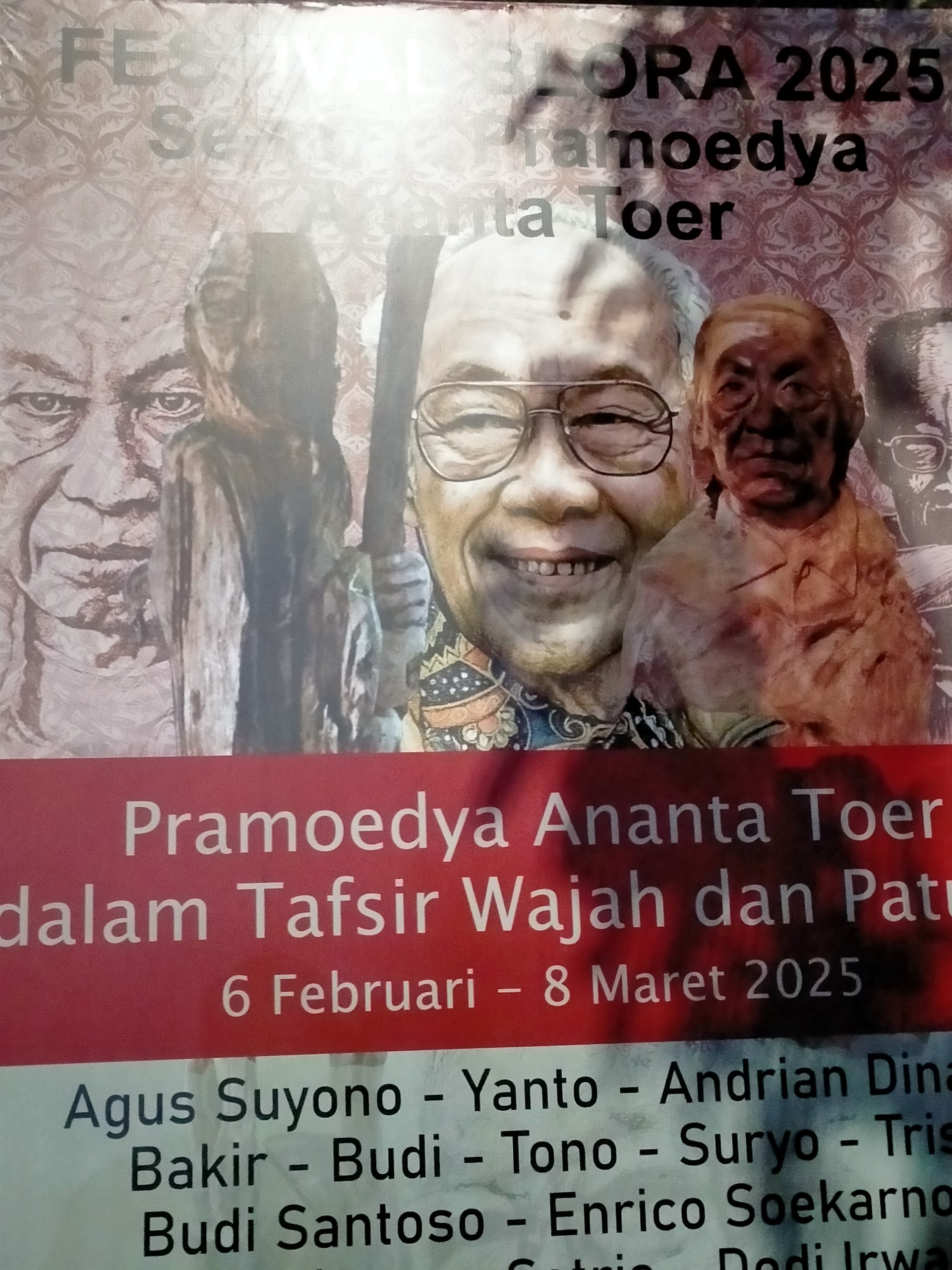

Merayakan Pramoedya di Usia Seabad

Seabad setelah kelahirannya, karya-karya Pramoedya masih relevan. Ide-idenya tentang kemanusiaan, keberanian melawan ketidakadilan, dan pentingnya mengenali sejarah bangsa tetap menjadi cermin bagi generasi muda. Tahun ini, berbagai kegiatan digelar untuk mengenang dan merayakan kiprah sang maestro. Seminar sastra, pameran arsip Pram, hingga diskusi buku kembali menghidupkan semangatnya di tengah masyarakat.

Pramoedya pernah berkata, “Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” Melalui karya-karyanya, Pram membuktikan bahwa menulis adalah cara untuk hidup abadi.

Sebagai bangsa, kita berhutang untuk terus membaca, mempelajari, dan menghargai karyanya. Seabad Pramoedya Ananta Toer bukan hanya perayaan seorang individu, tetapi juga momen untuk merenungkan perjalanan bangsa dan meneguhkan semangat perubahan.

Pramoedya tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup dalam setiap kata, dalam setiap buku, dan dalam setiap perjuangan kita sebagai manusia.(*)

Nia Samsihono adalah Ketua Umum Satupena DKI Jakarta dan Komunitas Perempuan Bahari